医療費控除とは何か?(メリット)

医療費控除とは、自分だけでなく一緒に暮らしている家族(生計を一にする配偶者や親族)が病院などに支払った医療費を、所得から差し引くことができるお得な控除です。

家族で稼ぎをあげている代表者が確定申告するときに、妻(あるいは夫)、子供などの医療費をまとめて控除申請することができます。

自分だけでなく、家族で医療費がかかればかかった分だけ控除される額が大きくなり、支払わなければいけない税金が少なくなる。(節税につながる)

医療費控除の対象になるもの

医療費控除の対象になるのは「治療にかかった費用」です。

例えば、整体に行った場合でも、腰痛の治療のためにいった場合は「治療」なので医療費控除の対象になります。

一方、同じ整体に行ったとしても、美容・健康・予防のためであれば医療費控除の対象になりません。

「治療」とみなされ、医療費控除の対象となる例には以下のようなものがあります。

- 歯医者による治療や治療のための診療。

- 手術代

- 入院時の部屋代、食事代

- 治療のための医薬品の購入

- 治療のためのマッサージ、整体、はり

- 通院のための交通費(自家用車は対象外)

- 子供や祖父母など付き添いが必要な場合の交通費

- インプラント

- レーシック

- 妊娠・出産費用

- 不妊治療の費用

- 治療のための歯科矯正

保険適用外の自由診療でも医療控除の対象になるものもあります。

電車やバスなどの公共交通機関は領収書が発行されないので、いついくら支払ったか記録しておく必要があります。

医療費控除の対象にならないもの

なんでもかんでも医療費控除の対象になるわけではありません。

以下のような場合は医療費の対象外となります。

- 病院の部屋代を1人部屋にした際の代金(空きがなかった場合は別)

- ビタミン剤などの健康促進剤

- メガネ、コンタクト代

- 疲れを癒したり、体調を整える整体や、はり、きゅうなど

- 自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金

- 公共交通機関が利用できる場合のタクシー代(陣痛など緊急を要する場合は除く)

- 実家で出産する場合の帰省費用

- 美容整形手術のための費用

- 海外旅行に行く際の予防接種の費用

- 健康診断や人間ドック

特に、健康診断などの「予防」や、美しくみせるための「美容」、部屋代のグレードアップなどの「贅沢」は医療費控除の対象とならないことに注意が必要です。

医療費控除の金額

医療費控除は支払ったお金がそのまま戻ってくるわけではありません。重要な注意点は以下の2つです。

- 医療費控除の対象は「支払った医療費 – 補填金額 – 10万円」

- 控除額に税率をかけた額が、浮く税金

医療費控除の対象は「支払った医療費 – 補填金額 – 10万円」

医療費として支払った金額が全て医療費控除の対象になるわけではありません。

その怪我や病気に対して、保険や会社などから補償費としてお金が支払われることがあります。その場合はその金額を、医療費の総額から引く必要があります。(自分で支払ったわけではないので当然といえば当然です)

更に、そこから10万円を引いた金額が、医療費控除の対象となります。

「医療費控除」=「医療費」 – 「保険などで補填された金額」- 「10万円」

実例

例えば、出産費用で医療の総額が80万円かかったとします。

その際、保険会社から30万円、会社から20万円の補填があった場合、控除の対象額は20万円となります。「70万円 – (30万円 – 20万円) – 10万円 = 20万円」

控除額に税率をかけた額が、浮く税金

医療費控除の対象となった金額がそのまま戻ってくる金額ではありません。

その金額に税率をかけた金額が戻ってくるお金です。

実例

例えば、出産費用で控除額が20万円だったとします。

旦那の所得税率が20%とすると、戻ってくるお金は4万円となります。「20万円 × 0.2 = 4万円」

所得税率が高い人ほど、戻ってくる金額は高くなる。

補填された金額の注意点

医療費控除の計算をするときは「保険などで補填された金額」を医療費から引く必要があります。

「医療費控除」=「医療費」 – 「保険などで補填された金額」- 「10万円」

その際、非常に重要なポイントは「保険などで補填された金額」は対象となるケガや病気の治療に限るということです。

例えば、出産で60万円、怪我で20万円の医療費がかかったとします。

その際、出産に対して保険会社と会社から合計70万円の補填があったとします。

このとき、70万円分を引くのは出産費用からのみです。怪我は関係ないので対象となりません。つまり、出産費用の60万円の控除対象が「60万円 – 70万円 = 0万円」となります(※ -10万円とはならない)

このため、怪我の治療に支払った医療費20万円は、そのまま医療費控除の対象となります。

医療費控除の確定申告をするときに必要なもの

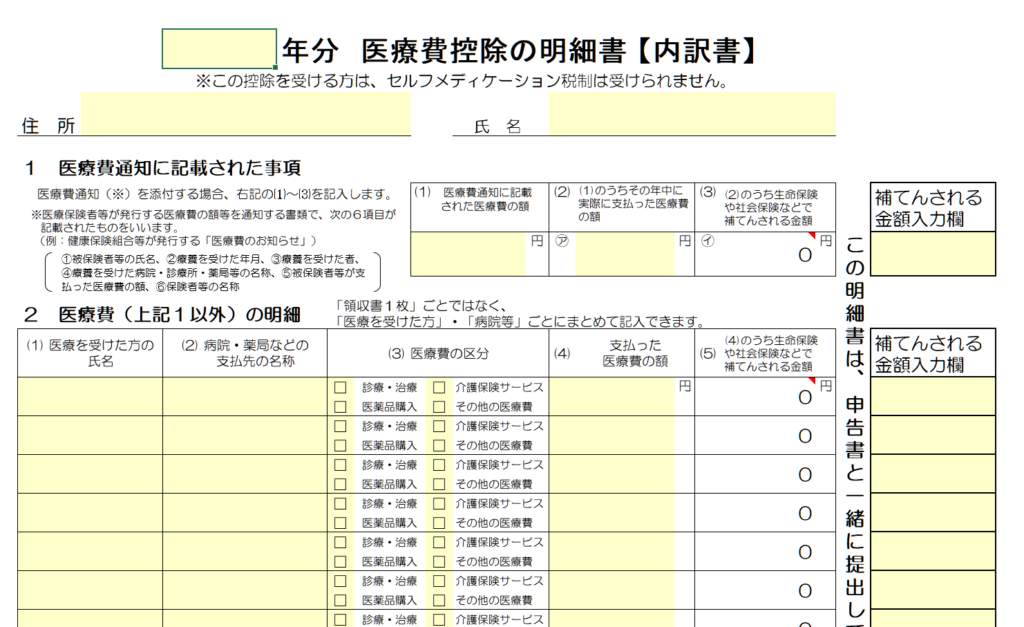

医療費控除を申請する場合は、専用の「医療費控除の明細書」に沿って内容を一つ一つ記載していく必要があります。

※WEB上でオンラインで行う場合は、指示に従って入力していけば「医療費控除の明細書」が自動で出来上がります。(オンライン申請がオススメです)

入力項目が多そうに見えますが、領収書の内容を一つづつ入力していくわけではありません。

「病院ごと」「対象者毎」にまとめるので、実際に入力する内容はそこまで多くありません。

- 医療費控除のために、病院や歯医者などの領収書をとっておく。

- Excelなどで病院ごと、治療を受けた人毎に金額をまとめておくと便利。

領収書の保管期間

申請した医療費の領収書は5年間保管しておく必要があります。

捨てずに保管しておきましょう。領収書がないとウソの申請と変わらなくなってしまいます。

確定申告を始める

ここでは、確定申告の「医療費控除」の部分の入力方法のみをピックアップして解説しています。

確定申告の始め方や基本的な書き方の例については下記をご参考ください。

確定申告は国税庁のページから入力形式で作成することができます。下記の流れに沿って実施すれば確定申告書を作成することができます。

医療費控除を選択する

「所得控除」の画面の中にある、寄付金控除の「入力する」を選択します。

医療費控除を選択する

「医療費控除を適用する」と「セルフメディケーション税制を適用する」の2種類が表示されるので、「医療費控除を適用する」を選択します。

「セルフメディケーション税制」とは、年間で12,000円以上の市販医薬品を購入した際に適用される控除のことです。

なお、「医療費控除」と「セルフメディケーション税制」の併用はできません。

セルフメディケーション税制の詳細については下記をご参考ください。

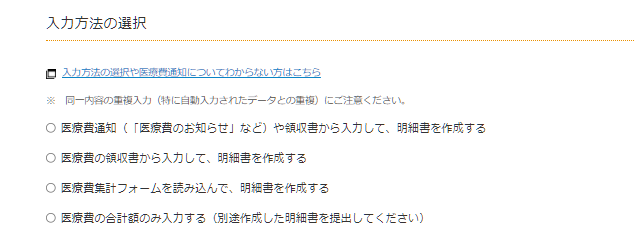

医療費の入力方法を選ぶ

医療費を入力するには以下の4つのうちから好きなものを選択することができます。

- 病院や歯医者などの領収書から入力する場合は2番目の「医療費の領収書から入力して、明細書を作成する」を選択します。

- 加入している保険組合から届く医療費通知がある場合は1番目の「医療費通知(「医療費のお知らせ」など)や領収書から入力して、明細書を作成する」を選択します。

- 医療費の明細をExcel等で別途作成しておき、添付する場合は4番目の「医療費の合計額のみ入力する(別途作成した明細書を提出してください)」を選択します。

ここでは、2番目の「医療費の領収書から入力して、明細書を作成する」を選択し、「次へ進む」をクリックします。

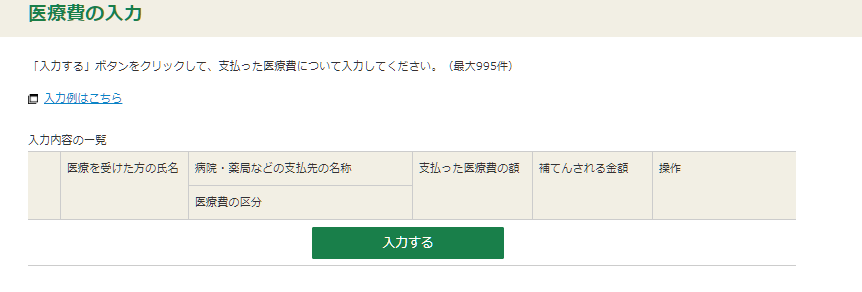

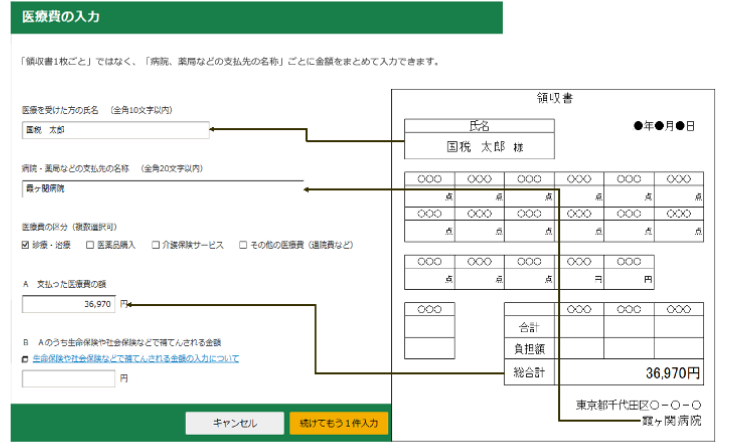

医療費の入力

「医療費の入力」というボタンが表示されるのでクリックします。

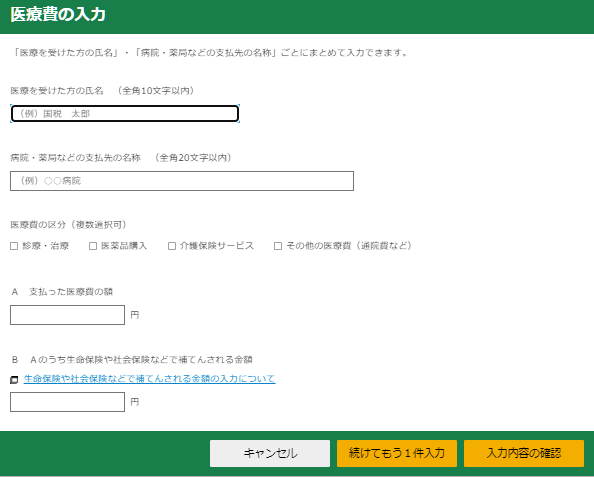

以下のような画面が開くので、医療費の領収書をまとめたリスト(自作)を参照して、各項目を入力します。

入力例

この例は1枚の領収書の内容を転記していますが、同じ病院で同じ人が複数回治療を受けた場合は、その金額をまとめて記載します。

医療費の区分

医療費の区分については以下を目安に該当するものを選択してください。複数選択も可能です。

- 風邪などの治療や入院→「診療・治療」

- 薬を処方された場合やドラッグストアでの医薬品の購入→「医薬品購入」

- 介護サービスを利用した場合→「介護保険サービス」

- 通院費→「その他の医療費」

入力内容の確認

入力が完了したら右下の「入力内容の確認」ボタンをクリックします。

すると以下のように入力内容の一覧が表示されます。

内容に問題がなければ、「次へ進む」をクリックします。

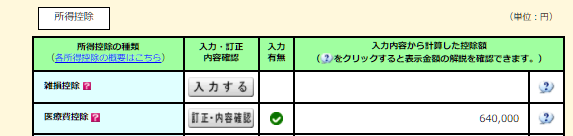

医療費控除額の確認

医療費控除の計算結果と控除額が表示されるので、問題がなければ「次へ進む」をクリックします。

これで「医療費控除」の入力は完了です。

「所得控除」の「医療費控除」にチェックマークと金額が入ります。

あとは通常の流れに沿って確定申告を進めていけば、医療費控除を含んだ確定申告が可能になります。

参考リンク

この記事の内容は以下のサイトを参考にしています。